日系人が多いハワイでは日本式のスタイルでお正月を迎える方がたくさんいらっしゃることをはじめて知りました。スーパーに行くと門松、お供え餅等のお飾りが並んでおり、食べ物に関してもお雑煮、なますをはじめとするおせち料理があり、日系人のお宅ではハワイスタイルのおせち料理を食べてお正月を迎えるようです。材料が若干ハワイのものに代わっていたりとするようですが、基本は日本のおせち料理と一緒です。

通常の生活から日本食はたくさん食べられてますが、お正月におせち料理を食べる習慣があることにもとても驚きました。

クリスマスに比べると元日はとても静かで穏やかな過ごし方でしたが、お正月にもハワイ独自の文化があることはとても興味深いことでした。

ハル大学では、1月後半に、再び私の語学の試験があります。この試験はリーディングとライティングが中心で、私の得意の範疇です。勉強法は、この休み中に英文の雑誌を読み単語力をつけてきました。

私の日本語の授業は1月30日から始まります。12月に行った試験の採点も終わり、ひと段落ついています。2学期はいっそう難しい日本語の授業となります。

私の日本語の授業は、1学期の試験が終わり、学生はクリスマス休暇中です。私は試験の採点中です。日本語の試験は、単語、文章、ヒアリング、ライティングを実施しました。学生は思いのほかよくできていました。授業をきちんと受講して、予習、復習を欠かさなかったら合格点は取れます。しかし、予習、復習の家庭学習なしでは、合格点は難しいでしょう。家庭学習の大切さを何回も言ってきたので、学生はその点は理解していると思います。私のクラスの学生が一人欠席しましたので心配です。ハル大学では欠席する学生がいれば教師の方から連絡をとるようになっています。

私の語学の勉強については、12月にプレゼンテーションとディスカッションの試験がありました。プレゼンテーションでは「代替エネルギー」と題して、風力発電について英語で7分間、スピーチをしました。英語の内容、スピーチの構成、アイコンタクト、動作すべてが採点されます。デスカッションでは3人のグループで、「老い」についてトピックが与えれれて、議論しました。ただ、しゃべるのみではマイナス点になります。相手の立場に賛成か、反対かを自分の主張を述べる必要があります。英語も洗練されてきます。さらに、リスニング、英国事情など英語の試験もありました。2月に結果が発表されます。

追伸;12月25日は私の誕生日です。大学のスタッフからプレゼントをいただきました。とてもうれしかったです。

さて私の現在の活動ですが、学校訪問に加えてハワイ日米協会のメンバー向けのプログラムにもいろいろ参加させてもらっております。一年に数回大きなイベントがあり、年末も近いということで10月から12月の頭に掛けて、かなり大きなイベントが続いてありました。少人数のスタッフで大きなイベントを運営・企画することはなかなか大変で、私もその過程を見つつできる限りのお手伝いをしました。

12月の上旬にはサイレントオークションというイベントがあり、準備期間が大変でしたが今まで経験したことのない楽しい経験をすることができました。出品されるものもかなりバラエティーにとんでいて、日本の骨董品みたいなものから、有名ホテルの宿泊券・ゴルフコースでのプレイ券等々。出品された品物をみているだけでも楽しかったです。

年内の大きな行事も終了し、いよいよクリスマスウィークに突入しました。温かい場所で過ごすクリスマスは初めてなのでとても楽しみにしております。街のイルミネーションやオーナメントもハワイらしい、サーフボードに乗ったサンタ・水着のサンタ等々とても新鮮です。

またお正月も日系人が多いということで、ハワイスタイルのお正月のお祝いがあるようです。そちらも楽しみにしております。また次回報告できればと思います。

私の日本語の教室も慣れてきて、学生もがんばってついてきています。私の基本的な教え方は、繰り返し日本語を聞かせて、それをまねさせ、何度も発話させることです。それでも日本語は難しいみたいです。昨日も「時間」を教えているとき、質問されました。「5分」は「ふん」なのに「10分」は「ぷん」なのですか、と。「切手」は、どうして「っ」という小さい文字が入るのですか、と。日本にいると全く気づかないで過ごしています。文字だけでなく、文化や伝統も、知っているようであんがい知らないですね。外国にいると、外国語を学ぶと同時に、日本についても学びます。ここ、英国ハル大学は他の国の留学生がたくさんいます。それらの人々から、国の事情をしり、また、ひとつ利口になります。

私の語学の勉強は、毎日、英作文の課題が課せられて、この報告もその合間をぬって書いています。課題を出さないと、先生から叱咤されます。今日も学生が一人、叱咤されていました。日本の大学にない厳しさがあります。

12月に入ると、「アサイメント」という試験があり、デスカッション、プレゼンティションが待っています。厳しい月になります。それでは、また、12月に。

すでに数回学校訪問を行い、所属しているJapan-America Society of Hawaii独自の日本を紹介するプログラムを見学する機会がありました。覚えること、学ぶことがたくさんありますが、楽しみながらプレゼンができるようになれるといいなと思っております。

教育プログラム以外でも、これから年末に向けての行事がいろいろ予定されています。そちらにも可能な限り参加し準備等のお手伝いができればと思っております。

一般生活もサイクルが出来上がった上に少しだけ周囲を見る余裕ができてきました。仕事関係以外の人々ともできるだけ触れ合う機会が作れればいいなと思っております。

先日、震災に関する署名コラムが掲載されました。オピニオンページは地味なので、どの程度読まれているのか分からなかったのですが、掲載された個人アドレスあてに30通以上のメールをいただき、励みになりました。本当に1文だけの感想から、支援策の提案、果ては日本旅行の相談まで。今は、彼らと連絡を取っている最中です。

研修をした大学は、上海から汽車で約7時間の江蘇省にありました。日本人や外国人がほとんどいないという環境でしたが、日本語教師の資格を取得し、中国語の勉強もしていたので、不安はありませんでした。でも、行ってみたら思い通りにならないことばかり。そこで最初からうまくいくわけはない、と開き直ることに。そうしたらかえってうまくいくことが多かったですね。

研修をした大学は、上海から汽車で約7時間の江蘇省にありました。日本人や外国人がほとんどいないという環境でしたが、日本語教師の資格を取得し、中国語の勉強もしていたので、不安はありませんでした。でも、行ってみたら思い通りにならないことばかり。そこで最初からうまくいくわけはない、と開き直ることに。そうしたらかえってうまくいくことが多かったですね。

研修の収穫は、人を国籍や肌の色で判断しなくなり、本当の意味で中国人や外国人に対する先入観がなくなったこと。今は中国の企業で日本語の指導をしていますが、これからも中国に生活の基盤を置いて、住み続けたいと思っています。

パン作りを学校ではなく実際の現場で学びたくて、フランスへ。ブルターニュ地方を希望し、いろいろ探してもらった結果、サンマロの旧市街のパン屋さんに決まりました。そこは、城壁に囲まれた石造りの町。店の隣にはなんと大聖堂がありました。

パン作りを学校ではなく実際の現場で学びたくて、フランスへ。ブルターニュ地方を希望し、いろいろ探してもらった結果、サンマロの旧市街のパン屋さんに決まりました。そこは、城壁に囲まれた石造りの町。店の隣にはなんと大聖堂がありました。

最初のうちは語学が不十分だったので、細かい指示がなかなか理解できず、足手まといだったと思います。でも何とか技術を習得しようと頑張っていたら、ムッシューも少しずつ認めてくれ、いろいろなことを教えてくれるようになりました。コトバは十分でなくても、熱意と目的を持ってやれば、得るものは本当に大きい。逆にそれがない人は、何も得られないかもしれない。留学もそうですが、インターンシップは目的を持つこと、積極性が大事だと実感しました。これからもフランスを訪れて勉強し、将来は自分のパン屋さんを開くつもりです。

ズバンディエラトーリとは、イタリアの伝統芸能のひとつで、旗を使って行うダンスです。私は、どうしてもズバンディエラトーリを習いたくて、このプログラムに参加しました。私が研修している団体は、イタリアの中でもかなり大きな組織ですが、最低経費以外は完全にボランティアとして活動しています。メンバーは、ほとんどが社会人で忙しい方も多いのですが、話すことといえばズバンディエラトーリのことばかり。そんな彼らと一緒にいられることがとても心地よく、その熱心さに強い影響を受けています。

私はダンスを習っていたので、当初の予定よりもかなり早く実演に参加させてもらうことができました。初めてのときは、念願が叶った喜びで胸がいっぱいになり、感激のあまり涙があふれてきました。生のイタリア語は、本当に難しいのですが、今は出発前とは比べものにならないほど、耳が慣れてきています。休みの日には友達に博物館に連れて行ってもらったり、子供にズバンディエラトーリを教えている友人のお手伝いをしたりと、眠る時間も惜しんで、毎日いろいろなものを吸収しています。

私はダンスを習っていたので、当初の予定よりもかなり早く実演に参加させてもらうことができました。初めてのときは、念願が叶った喜びで胸がいっぱいになり、感激のあまり涙があふれてきました。生のイタリア語は、本当に難しいのですが、今は出発前とは比べものにならないほど、耳が慣れてきています。休みの日には友達に博物館に連れて行ってもらったり、子供にズバンディエラトーリを教えている友人のお手伝いをしたりと、眠る時間も惜しんで、毎日いろいろなものを吸収しています。

イギリスではアロマテラピーも医療の一部分。私が研修したボランティア組織も、Drのアセスメントに基づいて、HIV positiveの方や、がんの手術を受けた方など(クライアント)に、アロマテラピーやリフレクソロジーなどを処方しています。

イギリスではアロマテラピーも医療の一部分。私が研修したボランティア組織も、Drのアセスメントに基づいて、HIV positiveの方や、がんの手術を受けた方など(クライアント)に、アロマテラピーやリフレクソロジーなどを処方しています。

最初は受付などを任されていましたが、マッサージなどやりたいことをアピールしていたら、研修の途中から、私にもクライアントを付けてもらえるようになりました。心の奥深い感情を打ち明けられることもあり、言葉以外の対話の大切さも実感しました。今後は看護とアロマテラピストの活動を融合できればいいなと思っています。

アンティークが好きで自分なりに勉強をしていたのですが、今のライフスタイルにどう取り入れるかという点に興味を持ち、本場イギリスで学びたいと思うようになりました。研修先は、いくつかの希望候補をiiPに出して、クリスティーズに決定。サザビーズと並ぶ世界最大手のオークションハウスで、バブル全盛期に日本の企業がゴッホの「ひまわり」を購入した時の仲介を行った会社でもあります。

アンティークが好きで自分なりに勉強をしていたのですが、今のライフスタイルにどう取り入れるかという点に興味を持ち、本場イギリスで学びたいと思うようになりました。研修先は、いくつかの希望候補をiiPに出して、クリスティーズに決定。サザビーズと並ぶ世界最大手のオークションハウスで、バブル全盛期に日本の企業がゴッホの「ひまわり」を購入した時の仲介を行った会社でもあります。

カタログ写真撮影のアシストをはじめ、重要な仕事も任されました。オークションの最中、オークショナーの隣に立って、補佐する役目も体験。小さな声で指示が出るので聞き取りづらく、聞き直す暇もありません。でも生のオークション会場を経験できたことは、今では大きな自信であり、誇りです。クリスティーズのスタッフやその家族は、アンティークのコレクションをしている人が多く、「ご両親のコレクションは何?」とよく尋ねられました。ある女性がジョージアンスタイルの素敵なピアスをしていたのでほめると、お婆さまから譲ってもらったイヤリングをピアスに直したものだと。彼らはアンティークを次の世代へと大切に譲り渡しながら、暮らしの中で上手に使っているようでした。

研修中は、大好きなアンティークに囲まれ幸せでしたが、失敗して落ち込むことも。でも、なぐさめてくれたスタッフの優しさに感動。この研修先で本当によかった。できればもっと長くいたいと強く感じました。今後もアンティークに関わる仕事を一生続けたいと思っています。

研修中は、大好きなアンティークに囲まれ幸せでしたが、失敗して落ち込むことも。でも、なぐさめてくれたスタッフの優しさに感動。この研修先で本当によかった。できればもっと長くいたいと強く感じました。今後もアンティークに関わる仕事を一生続けたいと思っています。

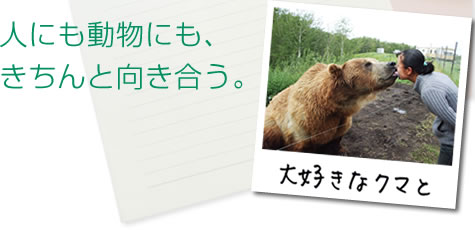

大好きな熊に会いたくてカナダのDiscovery Wildlife Parkという動物園でインターン活動をしました。仕事は動物の給餌や、保護された野生動物の人工ほ乳など。専門用語が多いのでわからない単語、表現は必ず質問することを心がけました。そのおかげで専門用語を含め、格段に単語力がつきましたね。

帰国直前、野生のブラックベアーの赤ちゃんが園に来ました。母熊をなくし最初は怖がっていましたが、だんだん慣れ最後は一緒のふとんで眠ることができた時は感動しました。帰国後は、夜間の救急動物病院に勤務。この研修で得た経験や知識は、毎日の仕事に生きています。

帰国直前、野生のブラックベアーの赤ちゃんが園に来ました。母熊をなくし最初は怖がっていましたが、だんだん慣れ最後は一緒のふとんで眠ることができた時は感動しました。帰国後は、夜間の救急動物病院に勤務。この研修で得た経験や知識は、毎日の仕事に生きています。

コーヒー好きの私を受入れてくれた研修先は、ハワイ島のマウナロア山の中腹にあるコーヒー農園。ハワイといっても、観光地ではなく電気も水道も通っていないジャングルのような場所で、夜はランプ、生活用水は貯水タンクに雨水をためて使っていました。最初は本当にびっくりしましたが、暮らしていくうちに次第に電気のないランプの生活にも馴染んでいきました。

コーヒー好きの私を受入れてくれた研修先は、ハワイ島のマウナロア山の中腹にあるコーヒー農園。ハワイといっても、観光地ではなく電気も水道も通っていないジャングルのような場所で、夜はランプ、生活用水は貯水タンクに雨水をためて使っていました。最初は本当にびっくりしましたが、暮らしていくうちに次第に電気のないランプの生活にも馴染んでいきました。

農園では、朝7時から午後1時半くらいまでコーヒー豆の摘み取りやオーガニック野菜の栽培などを手伝い、その後はビーチに行ってのんびり過ごすこともありました。3ヵ月間という短い滞在でしたが、ハワイは植物の成長が早く、コーヒー栽培の1年間のサイクルを知ることができ、とても勉強になりました。新しいコーヒー畑も開拓しました。ほとんど私一人でやりとげたので、オーナーが「Shizuko's Orchard」と名前をつけてくれました。研修後も毎年訪れ、手入れをしています。将来、この畑のコーヒーを自分のブランドとして売り出すことが、夢。きっとかなえてみせます。

アメリカの図書館学は日本より10年進んでいるといわれています。その実情を見たくて、このプログラムに参加しました。資金については親の援助に頼っていますが、ユーロ・アメリカン教育協議会から奨学金を受けることができました。

インターンシップ先はワシントンDCの中心部にあるアメリカ議会図書館。世界各国の書物を所蔵しているため、職員の国籍もさまざまで、「リトル国連」と呼ばれることもあるそうです。私は、明治前後の日本の書籍をリーダーサービスに出すための作業を任されています。私にも積極的に仕事を任せてくれるので、とても充実した日々を過ごしています。

インターンシップ先はワシントンDCの中心部にあるアメリカ議会図書館。世界各国の書物を所蔵しているため、職員の国籍もさまざまで、「リトル国連」と呼ばれることもあるそうです。私は、明治前後の日本の書籍をリーダーサービスに出すための作業を任されています。私にも積極的に仕事を任せてくれるので、とても充実した日々を過ごしています。

大学卒業後の進路を考えなくてはならない時期に、このプログラムの存在を知りました。大学院進学という道も考えていましたが、海外で仕事の経験が積めることに魅力を感じ、渡米を決意しました。

研修先は、Parliamentarians for Global Action (PAG)。このNGOは、世界各国の国会議員約1400人で構成され、国境に縛られず世界の諸問題を解決しようという志の高い団体です。僕も一人のスタッフとして扱われ、国連での会議などにも参加させてもらいました。こうした貴重な経験は大きな自信となり、今の仕事にも大変役立っています。

研修先は、Parliamentarians for Global Action (PAG)。このNGOは、世界各国の国会議員約1400人で構成され、国境に縛られず世界の諸問題を解決しようという志の高い団体です。僕も一人のスタッフとして扱われ、国連での会議などにも参加させてもらいました。こうした貴重な経験は大きな自信となり、今の仕事にも大変役立っています。

海外の現場でアメリカの医療と英語を学びたかったのですが、最初はコトバも通じず、大変でした。あるとき院内に無料の看護助手養成コースがあることを知り、ふと参加することに。ひとつ自分から動き出すと、そのことをきっかけに、自分のやるべきことも明確に見えて来るのですね。その後は実りの多い研修活動をすることができました。

帰国後は、NGO「国境なき医師団」の活動にも参加できることに。アメリカでの研修の経験を評価された部分が大きかったようです。いろいろな国の人たちと1つのプロジェクトを組むこの活動は、私にとても合っていて、やりがいを感じています。

帰国後は、NGO「国境なき医師団」の活動にも参加できることに。アメリカでの研修の経験を評価された部分が大きかったようです。いろいろな国の人たちと1つのプロジェクトを組むこの活動は、私にとても合っていて、やりがいを感じています。

サンホアキンバレーの中核都市フレズノにあるFOX系列のテレビ局で研修をしています。日本では、新聞記者として警察や裁判関係、アイヌ民族関係の記事を担当していましたが、映像を使った報道に興味を持ち、それなら一度アメリカで修行したいと。そんなとき仕事の現場で学べるこのプログラムを知りました。将来はテレビ関係の報道に関わりたいので、ローカルのテレビ局を希望。決まったときはうれしかったですね。

サンホアキンバレーの中核都市フレズノにあるFOX系列のテレビ局で研修をしています。日本では、新聞記者として警察や裁判関係、アイヌ民族関係の記事を担当していましたが、映像を使った報道に興味を持ち、それなら一度アメリカで修行したいと。そんなとき仕事の現場で学べるこのプログラムを知りました。将来はテレビ関係の報道に関わりたいので、ローカルのテレビ局を希望。決まったときはうれしかったですね。

アメリカという国を選んだ理由は2つあります。1つはイラク戦争などで国際的な批判を浴びているけれど、アメリカ人はどう感じているかを知りたかったこと。そして、もう1つは日系アメリカ人に関する取材がしたかったからです。渡米するために新聞社を退職。その後は英字新聞をネット等で読んだり、インターネットラジオでアメリカのニュースを24時間聴いたりして準備しました。研修中の会社は従業員約250人とあまり大きくはありません。テレビ局というと日本では「ビル」というイメージがありますが、こちらのローカル局はどこも平屋建てのようです。

研修先では、リポーター、カメラマンとともに現場にでかけ、取材の補助作業などをやっています。インタビューをすることもありますし、映像の編集作業や投稿記事の編集作業などもやらせてもらっています。「やりたい」と言えばなんでもやらせてもらえる雰囲気ですね。勤務時間は、最初の3ヵ月間は午前9時から午後5時でしたが、今は夜10時のニュース担当になったため、午後2時半から午後11時となりました。

研修先では、リポーター、カメラマンとともに現場にでかけ、取材の補助作業などをやっています。インタビューをすることもありますし、映像の編集作業や投稿記事の編集作業などもやらせてもらっています。「やりたい」と言えばなんでもやらせてもらえる雰囲気ですね。勤務時間は、最初の3ヵ月間は午前9時から午後5時でしたが、今は夜10時のニュース担当になったため、午後2時半から午後11時となりました。

こちらの人たちは、働き方がうまく、あまり具合が悪くなくてもSick Offを取り、自分で健康状態を調整しているようです。休みは権利として保持し、絶対にサービス休日出勤等はしません。若い従業員が多く、プロデューサーもディレクターも30代の女性で、記者やカメラマンは20代から30代がほとんど。50代の報道部長等が一応しきってはいますが、結構自由です。社員を激励する試みも積極的で、月に1回は「○月生まれの人のための誕生会」と銘打って、社員にケーキとアイスが振舞われます。みんな和気あいあいとしているので楽しく、同年代の人が多いので話も合います。

こちらでは、何をするにも待っているだけでは誰も助けてくれません。映像編集を教えてもらおうとしても、誰も指導責任がないインターンには教えてくれないのです。つまりこちらから積極的に尋ねる態度が必要なのです。日本では「誰かが助けてくれるのが当たり前」ですが、こちらではそうではなく、周りも「何か聞かれたら助ける」というスタンスです。

こちらでは、何をするにも待っているだけでは誰も助けてくれません。映像編集を教えてもらおうとしても、誰も指導責任がないインターンには教えてくれないのです。つまりこちらから積極的に尋ねる態度が必要なのです。日本では「誰かが助けてくれるのが当たり前」ですが、こちらではそうではなく、周りも「何か聞かれたら助ける」というスタンスです。

語学については、英語で長時間雑談したり、難しい国際情勢や日本の作家の作品について話せるようになってきました。こちらに来て、I have a feeling that...(...のような気がする)、Say that again? What's that?(Pardon?の意味。こちらでPardon?は聞いたことがありません)というフレーズをよく使うようになりました。それから不安で一杯だった活動初日の終わりに女性プロデューサーにYou made it! と言われたときはうれしかったですね。研修終了後は帰国してまた報道関係の仕事につきたいと考えています。そして日本在住の日本語があまり話せない外国人にもインタビューできるバイリンガルの報道マンになりたいと思っています。