就職を控えた大学3年生の終わり頃から、このまま就職していいのかなと考えはじめ、卒業後このプログラムに参加しました。派遣先の小学校に着いてまず驚いたのは、壁に飾られた掲示物の多さです。日本の小学校の教室は学年が上がるごとに殺風景になりがちですが、"superstar"(がんばった子たち)の写真などがたくさん飾られていて、とてもにぎやか。そこで私も掲示物をたくさん作りました。これが結構好評で、"bulletin

board queen"というあだ名までつけられました。子供たちが頻繁に校長室に遊びに行っていたことも驚きのひとつでした。校長先生も生徒の名前をちゃんと覚えていて、生徒と先生との距離がものすごく近いのです。すごくいいなぁ、と思いましたね。

この学校は、生徒の9割近くがアフリカ系アメリカ人。彼らは何かあるとすぐに踊るんですよ。音楽があろうとなかろうと「ちょっと見て」といってユニットで踊り始める。それがとてもうまいのです。たくさんの人と触れ合うなかで、気持ちをうまく伝えられるようになり、英語でケンカができるほどになりました。コトバの壁は、思っていたほど高くない。これからは仕事でも世界のいろいろな人と出会いたいです。

この学校は、生徒の9割近くがアフリカ系アメリカ人。彼らは何かあるとすぐに踊るんですよ。音楽があろうとなかろうと「ちょっと見て」といってユニットで踊り始める。それがとてもうまいのです。たくさんの人と触れ合うなかで、気持ちをうまく伝えられるようになり、英語でケンカができるほどになりました。コトバの壁は、思っていたほど高くない。これからは仕事でも世界のいろいろな人と出会いたいです。

田舎にぽつんと建つ生徒数30数名の小さな学校。それが私たちが派遣された小学校でした。行くまでは一体どんなところなのかと不安でしたが、学校が始まり1週間経った頃には、子供たちにも友だちができ、放課後は学校の隣で暮らしている校長先生の子供と一緒に野原を駆け回り、自由に遊んでいました。授業は、最初の1ヵ月ほどは、先生の言葉が理解できない時もあるようでしたが、2ヵ月目からは他の生徒と同じペースで勉強していました。算数は日本のほうが進んでいるので、現地の子供たちに教えてあげることも。新しい英語を次々とピックアップする力は、長年英語を勉強してきた私よりもずっと優れ、遊びを通してどんどん習得していました。本当に子供の言語能力ってすごい。

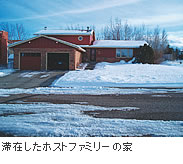

ホストファミリーの家は農場ではありませんが、犬3匹、猫2匹、牛2匹、鹿3匹、羊1匹をペットとして飼っていました。子供たちは動物が苦手だったのですが、牛や鹿に餌をあげていくうちに少しずつ馴染み、半年経った頃には完全に動物と友達になってましたね。親も子も自然と共存することの大切さ、言語を越えた心のつながりをニュージーランドの日々で学んだと思います。

ホストファミリーの家は農場ではありませんが、犬3匹、猫2匹、牛2匹、鹿3匹、羊1匹をペットとして飼っていました。子供たちは動物が苦手だったのですが、牛や鹿に餌をあげていくうちに少しずつ馴染み、半年経った頃には完全に動物と友達になってましたね。親も子も自然と共存することの大切さ、言語を越えた心のつながりをニュージーランドの日々で学んだと思います。

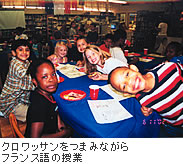

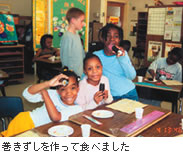

英語は中学のとき、"だいっきらい"でした。最初は好きでしたが、文法だらけの授業で、 だんだんわけがわからなくなり、大嫌いに・・・。 ずっと英語のことは忘れていましたが、新婚旅行に行った時、英語がぺらぺらカップルがいて、 「ああ、私も外国の人と気持ちが通じ合えたらな!6年も8年も学校で習ったのに、どうしてしゃべれないんだろう」と、 思ったのがきっかけで、上の子がお腹にいるときから、英語に親しめるよう、教会やアメリカンクッキング等、 なるべくお金がかからないよう工夫しながら、勉強しました。

参加にあたって、一番心配したのが子供達の英語でしたが、全然大丈夫でした(笑)。行った初日の休み時間に、 子供達がパーっと外に皆と一緒に遊びに出てしまって、私は1人教室に取り残されてしまって・・・(笑)。 私も、「お母さんだからって神経質にならないで、子供と一緒に楽しんじゃえ!」くらいの気持ちで行ってしまったせいか、 子供達も病気もせず、楽しく行って来られました。 もちろん、現地では楽しいことばかりではありませんでした。食生活・言葉の壁・生活習慣の違いを すごく感じましたし、やはり戸惑いました。もう、ケンカだってしちゃって(笑)!

参加にあたって、一番心配したのが子供達の英語でしたが、全然大丈夫でした(笑)。行った初日の休み時間に、 子供達がパーっと外に皆と一緒に遊びに出てしまって、私は1人教室に取り残されてしまって・・・(笑)。 私も、「お母さんだからって神経質にならないで、子供と一緒に楽しんじゃえ!」くらいの気持ちで行ってしまったせいか、 子供達も病気もせず、楽しく行って来られました。 もちろん、現地では楽しいことばかりではありませんでした。食生活・言葉の壁・生活習慣の違いを すごく感じましたし、やはり戸惑いました。もう、ケンカだってしちゃって(笑)!

だって、言いたいことは言わなければ伝わらないでしょう?だからかもしれませんが、もう、帰る時には別れるのがつらくて、号泣でしたね(笑)。

学校での活動については、順調で、いろいろな事を教えると、すごく生徒達は喜んでくれるし、 普通の主婦が人のために役立つ充実感は、何ものにもかえがたい経験でした。 ステイ先での生活については、校長先生宅にステイさせていただきましたので、 なかなか忙しい家庭でした。 時には、ご飯をお鍋で炊いたりして・・・(笑)苦労をしましたが、今ではよい思い出です。 言葉については、最初の1週間は辞書を引き引きでしたが、もう後の方では、面倒くさくなって、 殆ど引かなくなってしまって・・・でもそれがよかったのか、必要なく話せるようになりました。 日本に帰ってきてからは、あまり話す機会がないことが、ちょっと寂しいですね。

学校での活動については、順調で、いろいろな事を教えると、すごく生徒達は喜んでくれるし、 普通の主婦が人のために役立つ充実感は、何ものにもかえがたい経験でした。 ステイ先での生活については、校長先生宅にステイさせていただきましたので、 なかなか忙しい家庭でした。 時には、ご飯をお鍋で炊いたりして・・・(笑)苦労をしましたが、今ではよい思い出です。 言葉については、最初の1週間は辞書を引き引きでしたが、もう後の方では、面倒くさくなって、 殆ど引かなくなってしまって・・・でもそれがよかったのか、必要なく話せるようになりました。 日本に帰ってきてからは、あまり話す機会がないことが、ちょっと寂しいですね。

子供への英語教育はやはり、小さいときからやったほうがいいと思いました。なぜなら子供は 耳がいいからです。現に下の子の方がnativeな発音をします。次の年にカナダに旅行にいったんです。 その際アクシデントがあり、トランクがなくなってしまったのですが、子供が係員の人との通訳を してくれました(笑)。 今、子供達にも引き続き英語を勉強させています。 下の子は「将来オーストラリアにお嫁に行くんだ一!」と、言っています。自分の子供達が、 たったの3週間ではあったけれど、海外での生活を通して、何を感じ、何を彼らなりに見たか?

一生の宝物にしてくれたら、本望です。

日本の小中高校に当たる約400名の学校で研修しました。一日10コマある授業のうち、半数程度は一人で教壇に立ち、小学生に日本文化、中高生に日本語を教えました。が、会話に悩むこと1カ月。「正確な英語」の呪縛が解けたのは、自分に求められているのが正確な英会話ではなく、様々な日本の話なのだと気づいてからでした。聞き取れなくても臆せずにSorry?と言えるようになり、肩の力が抜けました。こてこてのオージースラングもどんどん使いました。Fair dinkum(ほんとだって)、No worries, mate(どうってことないよ)、Good onya!(よくやった)など、日本人の私が使うと笑いが取れるのです。ジョークはうまく言えなくても、一緒に笑いたい時に便利でした。自信がつけば、英語力も自然に伸びます。

英語力に加えて、現地の学校で一人で教え切った自信が、今の私を支えています。渡豪前に日豪の文化や歴史、地理等を調べ、現地では日本語の授業を通じて日本語や日本人について考えたことも、視野を広げてくれたと思います。今は日本の学校で教えていますが、この体験に基づく話が、生徒の気持ちを引きつけるようです。頑張ってよかった。心からそう感じる日々です。

英語力に加えて、現地の学校で一人で教え切った自信が、今の私を支えています。渡豪前に日豪の文化や歴史、地理等を調べ、現地では日本語の授業を通じて日本語や日本人について考えたことも、視野を広げてくれたと思います。今は日本の学校で教えていますが、この体験に基づく話が、生徒の気持ちを引きつけるようです。頑張ってよかった。心からそう感じる日々です。

研修をした大学は、上海から汽車で約7時間の江蘇省にありました。日本人や外国人がほとんどいないという環境でしたが、日本語教師の資格を取得し、中国語の勉強もしていたので、不安はありませんでした。でも、行ってみたら思い通りにならないことばかり。そこで最初からうまくいくわけはない、と開き直ることに。そうしたらかえってうまくいくことが多かったですね。

研修をした大学は、上海から汽車で約7時間の江蘇省にありました。日本人や外国人がほとんどいないという環境でしたが、日本語教師の資格を取得し、中国語の勉強もしていたので、不安はありませんでした。でも、行ってみたら思い通りにならないことばかり。そこで最初からうまくいくわけはない、と開き直ることに。そうしたらかえってうまくいくことが多かったですね。

研修の収穫は、人を国籍や肌の色で判断しなくなり、本当の意味で中国人や外国人に対する先入観がなくなったこと。今は中国の企業で日本語の指導をしていますが、これからも中国に生活の基盤を置いて、住み続けたいと思っています。

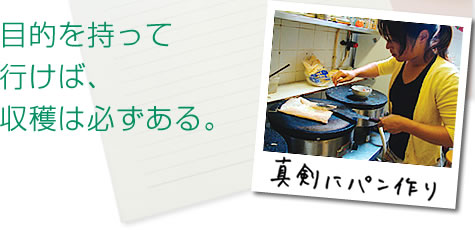

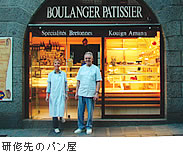

パン作りを学校ではなく実際の現場で学びたくて、フランスへ。ブルターニュ地方を希望し、いろいろ探してもらった結果、サンマロの旧市街のパン屋さんに決まりました。そこは、城壁に囲まれた石造りの町。店の隣にはなんと大聖堂がありました。

パン作りを学校ではなく実際の現場で学びたくて、フランスへ。ブルターニュ地方を希望し、いろいろ探してもらった結果、サンマロの旧市街のパン屋さんに決まりました。そこは、城壁に囲まれた石造りの町。店の隣にはなんと大聖堂がありました。

最初のうちは語学が不十分だったので、細かい指示がなかなか理解できず、足手まといだったと思います。でも何とか技術を習得しようと頑張っていたら、ムッシューも少しずつ認めてくれ、いろいろなことを教えてくれるようになりました。コトバは十分でなくても、熱意と目的を持ってやれば、得るものは本当に大きい。逆にそれがない人は、何も得られないかもしれない。留学もそうですが、インターンシップは目的を持つこと、積極性が大事だと実感しました。これからもフランスを訪れて勉強し、将来は自分のパン屋さんを開くつもりです。

ズバンディエラトーリとは、イタリアの伝統芸能のひとつで、旗を使って行うダンスです。私は、どうしてもズバンディエラトーリを習いたくて、このプログラムに参加しました。私が研修している団体は、イタリアの中でもかなり大きな組織ですが、最低経費以外は完全にボランティアとして活動しています。メンバーは、ほとんどが社会人で忙しい方も多いのですが、話すことといえばズバンディエラトーリのことばかり。そんな彼らと一緒にいられることがとても心地よく、その熱心さに強い影響を受けています。

私はダンスを習っていたので、当初の予定よりもかなり早く実演に参加させてもらうことができました。初めてのときは、念願が叶った喜びで胸がいっぱいになり、感激のあまり涙があふれてきました。生のイタリア語は、本当に難しいのですが、今は出発前とは比べものにならないほど、耳が慣れてきています。休みの日には友達に博物館に連れて行ってもらったり、子供にズバンディエラトーリを教えている友人のお手伝いをしたりと、眠る時間も惜しんで、毎日いろいろなものを吸収しています。

私はダンスを習っていたので、当初の予定よりもかなり早く実演に参加させてもらうことができました。初めてのときは、念願が叶った喜びで胸がいっぱいになり、感激のあまり涙があふれてきました。生のイタリア語は、本当に難しいのですが、今は出発前とは比べものにならないほど、耳が慣れてきています。休みの日には友達に博物館に連れて行ってもらったり、子供にズバンディエラトーリを教えている友人のお手伝いをしたりと、眠る時間も惜しんで、毎日いろいろなものを吸収しています。

帰国が近づいたある日、思い切って延長を願い出たら、ホストティーチャーにSi(いいわよ)と言われうれしかったです。研修を延長したのは、俳句の授業や、続けている日本の学校との交流を中途半端に終わらせたくなかったから。伊文俳句はクラスの生徒たちが日本企業主催の賞もいただきました。

日本の学校との交流も大好評で、日本から返事が届いたときは大騒ぎでした。イタリアの子供たちが日本という国を知ることで外の世界に目を向け、広い視野で物事を考えられるようになる。子供たちの成長過程に、何らかの影響を与えていると考えると、日本から来てここにいる意味はとても大きいですね。ここはパンの町としても有名なので、パン教室講師の経験を生かして何かできたらいいなとも思っています。

日本の学校との交流も大好評で、日本から返事が届いたときは大騒ぎでした。イタリアの子供たちが日本という国を知ることで外の世界に目を向け、広い視野で物事を考えられるようになる。子供たちの成長過程に、何らかの影響を与えていると考えると、日本から来てここにいる意味はとても大きいですね。ここはパンの町としても有名なので、パン教室講師の経験を生かして何かできたらいいなとも思っています。

アイルランドの紛争に関心があり、その地域の暮らしを自分の目で見たいという気持ちからはじめはスクールインターンとしてアイルランドへと渡りました。消防庁を中途退職しての参加でしたので、当初は家族の反対も大きかったです。

社会人対象の初級日本語教育を担当しましたが、学生も日本に興味を持ってくれ、私自身も教えることで日本語教育の面白さ、奥深さに気づかされ、その後は、ポーランド、スロバキア、チェコ、エストニア、ラトビアなどで活動を行いました。社会経験を積んだシニアは、いい意味での度胸と図々しさがあり、海外ではこれがとてもプラスに働きます。シニアはもっと外に出て活躍するべきだと思います。

イギリスではアロマテラピーも医療の一部分。私が研修したボランティア組織も、Drのアセスメントに基づいて、HIV positiveの方や、がんの手術を受けた方など(クライアント)に、アロマテラピーやリフレクソロジーなどを処方しています。

イギリスではアロマテラピーも医療の一部分。私が研修したボランティア組織も、Drのアセスメントに基づいて、HIV positiveの方や、がんの手術を受けた方など(クライアント)に、アロマテラピーやリフレクソロジーなどを処方しています。

最初は受付などを任されていましたが、マッサージなどやりたいことをアピールしていたら、研修の途中から、私にもクライアントを付けてもらえるようになりました。心の奥深い感情を打ち明けられることもあり、言葉以外の対話の大切さも実感しました。今後は看護とアロマテラピストの活動を融合できればいいなと思っています。

アンティークが好きで自分なりに勉強をしていたのですが、今のライフスタイルにどう取り入れるかという点に興味を持ち、本場イギリスで学びたいと思うようになりました。研修先は、いくつかの希望候補をiiPに出して、クリスティーズに決定。サザビーズと並ぶ世界最大手のオークションハウスで、バブル全盛期に日本の企業がゴッホの「ひまわり」を購入した時の仲介を行った会社でもあります。

アンティークが好きで自分なりに勉強をしていたのですが、今のライフスタイルにどう取り入れるかという点に興味を持ち、本場イギリスで学びたいと思うようになりました。研修先は、いくつかの希望候補をiiPに出して、クリスティーズに決定。サザビーズと並ぶ世界最大手のオークションハウスで、バブル全盛期に日本の企業がゴッホの「ひまわり」を購入した時の仲介を行った会社でもあります。

カタログ写真撮影のアシストをはじめ、重要な仕事も任されました。オークションの最中、オークショナーの隣に立って、補佐する役目も体験。小さな声で指示が出るので聞き取りづらく、聞き直す暇もありません。でも生のオークション会場を経験できたことは、今では大きな自信であり、誇りです。クリスティーズのスタッフやその家族は、アンティークのコレクションをしている人が多く、「ご両親のコレクションは何?」とよく尋ねられました。ある女性がジョージアンスタイルの素敵なピアスをしていたのでほめると、お婆さまから譲ってもらったイヤリングをピアスに直したものだと。彼らはアンティークを次の世代へと大切に譲り渡しながら、暮らしの中で上手に使っているようでした。

研修中は、大好きなアンティークに囲まれ幸せでしたが、失敗して落ち込むことも。でも、なぐさめてくれたスタッフの優しさに感動。この研修先で本当によかった。できればもっと長くいたいと強く感じました。今後もアンティークに関わる仕事を一生続けたいと思っています。

研修中は、大好きなアンティークに囲まれ幸せでしたが、失敗して落ち込むことも。でも、なぐさめてくれたスタッフの優しさに感動。この研修先で本当によかった。できればもっと長くいたいと強く感じました。今後もアンティークに関わる仕事を一生続けたいと思っています。

大好きな熊に会いたくてカナダのDiscovery Wildlife Parkという動物園でインターン活動をしました。仕事は動物の給餌や、保護された野生動物の人工ほ乳など。専門用語が多いのでわからない単語、表現は必ず質問することを心がけました。そのおかげで専門用語を含め、格段に単語力がつきましたね。

帰国直前、野生のブラックベアーの赤ちゃんが園に来ました。母熊をなくし最初は怖がっていましたが、だんだん慣れ最後は一緒のふとんで眠ることができた時は感動しました。帰国後は、夜間の救急動物病院に勤務。この研修で得た経験や知識は、毎日の仕事に生きています。

帰国直前、野生のブラックベアーの赤ちゃんが園に来ました。母熊をなくし最初は怖がっていましたが、だんだん慣れ最後は一緒のふとんで眠ることができた時は感動しました。帰国後は、夜間の救急動物病院に勤務。この研修で得た経験や知識は、毎日の仕事に生きています。

大学を一年間休学、ワールドプログラムを利用して2カ国の幼稚園と小学校の合併校で研修しました。ニュージーランドでは、中学生相手にも日本語を教える事になり、大緊張!遊ぶ余裕もなく授業の原稿を書き、夢にまで見る有様でした。

でも、おかげで積極性と度胸が身につき、カナダでは初日から生徒の輪に入っていくことができました。英語力アップの実感と、授業の準備が既にできていることも自信になって、スタートできたのです。

1クラスに一日ずつ滞在し、2週間で全クラスを一巡します。「Naomi! When are you going to come to my class?」私の行く日を楽しみにしてくれているのだと感じる瞬間でした。

大学を一年間休学、ワールドプログラムを利用して2カ国の幼稚園と小学校の合併校で研修しました。ニュージーランドでは、中学生相手にも日本語を教える事になり、大緊張!遊ぶ余裕もなく授業の原稿を書き、夢にまで見る有様でした。

でも、おかげで積極性と度胸が身につき、カナダでは初日から生徒の輪に入っていくことができました。英語力アップの実感と、授業の準備が既にできていることも自信になって、スタートできたのです。

1クラスに一日ずつ滞在し、2週間で全クラスを一巡します。「Naomi! When are you going to come to my class?」私の行く日を楽しみにしてくれているのだと感じる瞬間でした。

授業の一環のスケートに私も挑戦。厳寒時には-40℃にもなる土地ですから、みな上手です。立つことがやっとの私を手に手を取って支えてくれて、立場が逆転。授業とはまた違った子どもたちの姿も新鮮でした。スケートが一番楽しかったという手紙をもらい、子どもたちの心にも授業以外の触れ合いが印象深く刻み込まれたことを知って感動しました。私の得たもの、それは、積極的な自分と、今も心がつながっている海の向こうの可愛いメル友です。

授業の一環のスケートに私も挑戦。厳寒時には-40℃にもなる土地ですから、みな上手です。立つことがやっとの私を手に手を取って支えてくれて、立場が逆転。授業とはまた違った子どもたちの姿も新鮮でした。スケートが一番楽しかったという手紙をもらい、子どもたちの心にも授業以外の触れ合いが印象深く刻み込まれたことを知って感動しました。私の得たもの、それは、積極的な自分と、今も心がつながっている海の向こうの可愛いメル友です。

子供達には出発前、近所の英会話教室に通わせたのですが、全く身に付かず(笑)、 殆ど何も出来ない状態で出発しました。息子は小学校6年、娘は小学校2年の秋のことです。ホームステイ先は校長先生のお宅。お蔭様で子供達の学校のことも色々相談できましたが、 静かなご自宅に、言葉の通じないやんちゃな子供2人を連れていったのですから、やはり大変でした。子供達もストレスがあり、「学校に行くのはイヤだ」「もう日本に帰りたい、おばあちゃんに会いたい」と泣かれたり、また食生活や習慣の違いから体調を崩すということも。その度に私も「こんなことなら1人で来ればよかった」と思ったものです。

しかし、娘が英語をペラペラと話しだした頃からその気持は変わっていきました。現地の2年生と一緒に読み書きも習得し、発音やイントネーションも、私が「この単語、どんなふうに発音するの?」と聞くほどになっていました(笑)。小さいうちに日本語以外の音を聞かせたり、真似したりする効果、必要性を見せつけられたのです。息子は年齢的なこともあり、娘ほどめざましい英語力の伸びは見られませんでしたが、彼には語学を越えた素晴らしい友人達との交流がありました。言葉の壁を越えて慕いあう子供達のパワーには本当に驚き、感激しました。

しかし、娘が英語をペラペラと話しだした頃からその気持は変わっていきました。現地の2年生と一緒に読み書きも習得し、発音やイントネーションも、私が「この単語、どんなふうに発音するの?」と聞くほどになっていました(笑)。小さいうちに日本語以外の音を聞かせたり、真似したりする効果、必要性を見せつけられたのです。息子は年齢的なこともあり、娘ほどめざましい英語力の伸びは見られませんでしたが、彼には語学を越えた素晴らしい友人達との交流がありました。言葉の壁を越えて慕いあう子供達のパワーには本当に驚き、感激しました。

今でも息子の同級生であったアメリカ人の子供達からはE-mailが頻繁に届き、やりとりしています。勉強嫌いの息子ですが、英語だけは得意で好きだと言っています。ミネソタにいる大好きな友人たちの英語がまだ耳に残っているんです。2人の子供を連れての海外生活は苦労も3人分ですが、喜びも3人分です。子供を介して、子供の友人、そのご家族とも親しく交流できます。学校でも地域でも親子3人まるごと皆から愛されたという感じでした。「ほんとうに子供達2人とここへやってきて良かった」と思いました。

今でも息子の同級生であったアメリカ人の子供達からはE-mailが頻繁に届き、やりとりしています。勉強嫌いの息子ですが、英語だけは得意で好きだと言っています。ミネソタにいる大好きな友人たちの英語がまだ耳に残っているんです。2人の子供を連れての海外生活は苦労も3人分ですが、喜びも3人分です。子供を介して、子供の友人、そのご家族とも親しく交流できます。学校でも地域でも親子3人まるごと皆から愛されたという感じでした。「ほんとうに子供達2人とここへやってきて良かった」と思いました。

もともとは私が「英会話力をつけたい」と思って参加したものですが、結果的には子供達にとって素晴らしい留学体験になりました。

コーヒー好きの私を受入れてくれた研修先は、ハワイ島のマウナロア山の中腹にあるコーヒー農園。ハワイといっても、観光地ではなく電気も水道も通っていないジャングルのような場所で、夜はランプ、生活用水は貯水タンクに雨水をためて使っていました。最初は本当にびっくりしましたが、暮らしていくうちに次第に電気のないランプの生活にも馴染んでいきました。

コーヒー好きの私を受入れてくれた研修先は、ハワイ島のマウナロア山の中腹にあるコーヒー農園。ハワイといっても、観光地ではなく電気も水道も通っていないジャングルのような場所で、夜はランプ、生活用水は貯水タンクに雨水をためて使っていました。最初は本当にびっくりしましたが、暮らしていくうちに次第に電気のないランプの生活にも馴染んでいきました。

農園では、朝7時から午後1時半くらいまでコーヒー豆の摘み取りやオーガニック野菜の栽培などを手伝い、その後はビーチに行ってのんびり過ごすこともありました。3ヵ月間という短い滞在でしたが、ハワイは植物の成長が早く、コーヒー栽培の1年間のサイクルを知ることができ、とても勉強になりました。新しいコーヒー畑も開拓しました。ほとんど私一人でやりとげたので、オーナーが「Shizuko's Orchard」と名前をつけてくれました。研修後も毎年訪れ、手入れをしています。将来、この畑のコーヒーを自分のブランドとして売り出すことが、夢。きっとかなえてみせます。

アメリカの図書館学は日本より10年進んでいるといわれています。その実情を見たくて、このプログラムに参加しました。資金については親の援助に頼っていますが、ユーロ・アメリカン教育協議会から奨学金を受けることができました。

インターンシップ先はワシントンDCの中心部にあるアメリカ議会図書館。世界各国の書物を所蔵しているため、職員の国籍もさまざまで、「リトル国連」と呼ばれることもあるそうです。私は、明治前後の日本の書籍をリーダーサービスに出すための作業を任されています。私にも積極的に仕事を任せてくれるので、とても充実した日々を過ごしています。

インターンシップ先はワシントンDCの中心部にあるアメリカ議会図書館。世界各国の書物を所蔵しているため、職員の国籍もさまざまで、「リトル国連」と呼ばれることもあるそうです。私は、明治前後の日本の書籍をリーダーサービスに出すための作業を任されています。私にも積極的に仕事を任せてくれるので、とても充実した日々を過ごしています。

大学卒業後の進路を考えなくてはならない時期に、このプログラムの存在を知りました。大学院進学という道も考えていましたが、海外で仕事の経験が積めることに魅力を感じ、渡米を決意しました。

研修先は、Parliamentarians for Global Action (PAG)。このNGOは、世界各国の国会議員約1400人で構成され、国境に縛られず世界の諸問題を解決しようという志の高い団体です。僕も一人のスタッフとして扱われ、国連での会議などにも参加させてもらいました。こうした貴重な経験は大きな自信となり、今の仕事にも大変役立っています。

研修先は、Parliamentarians for Global Action (PAG)。このNGOは、世界各国の国会議員約1400人で構成され、国境に縛られず世界の諸問題を解決しようという志の高い団体です。僕も一人のスタッフとして扱われ、国連での会議などにも参加させてもらいました。こうした貴重な経験は大きな自信となり、今の仕事にも大変役立っています。

海外の現場でアメリカの医療と英語を学びたかったのですが、最初はコトバも通じず、大変でした。あるとき院内に無料の看護助手養成コースがあることを知り、ふと参加することに。ひとつ自分から動き出すと、そのことをきっかけに、自分のやるべきことも明確に見えて来るのですね。その後は実りの多い研修活動をすることができました。

帰国後は、NGO「国境なき医師団」の活動にも参加できることに。アメリカでの研修の経験を評価された部分が大きかったようです。いろいろな国の人たちと1つのプロジェクトを組むこの活動は、私にとても合っていて、やりがいを感じています。

帰国後は、NGO「国境なき医師団」の活動にも参加できることに。アメリカでの研修の経験を評価された部分が大きかったようです。いろいろな国の人たちと1つのプロジェクトを組むこの活動は、私にとても合っていて、やりがいを感じています。

サンホアキンバレーの中核都市フレズノにあるFOX系列のテレビ局で研修をしています。日本では、新聞記者として警察や裁判関係、アイヌ民族関係の記事を担当していましたが、映像を使った報道に興味を持ち、それなら一度アメリカで修行したいと。そんなとき仕事の現場で学べるこのプログラムを知りました。将来はテレビ関係の報道に関わりたいので、ローカルのテレビ局を希望。決まったときはうれしかったですね。

サンホアキンバレーの中核都市フレズノにあるFOX系列のテレビ局で研修をしています。日本では、新聞記者として警察や裁判関係、アイヌ民族関係の記事を担当していましたが、映像を使った報道に興味を持ち、それなら一度アメリカで修行したいと。そんなとき仕事の現場で学べるこのプログラムを知りました。将来はテレビ関係の報道に関わりたいので、ローカルのテレビ局を希望。決まったときはうれしかったですね。

アメリカという国を選んだ理由は2つあります。1つはイラク戦争などで国際的な批判を浴びているけれど、アメリカ人はどう感じているかを知りたかったこと。そして、もう1つは日系アメリカ人に関する取材がしたかったからです。渡米するために新聞社を退職。その後は英字新聞をネット等で読んだり、インターネットラジオでアメリカのニュースを24時間聴いたりして準備しました。研修中の会社は従業員約250人とあまり大きくはありません。テレビ局というと日本では「ビル」というイメージがありますが、こちらのローカル局はどこも平屋建てのようです。

研修先では、リポーター、カメラマンとともに現場にでかけ、取材の補助作業などをやっています。インタビューをすることもありますし、映像の編集作業や投稿記事の編集作業などもやらせてもらっています。「やりたい」と言えばなんでもやらせてもらえる雰囲気ですね。勤務時間は、最初の3ヵ月間は午前9時から午後5時でしたが、今は夜10時のニュース担当になったため、午後2時半から午後11時となりました。

研修先では、リポーター、カメラマンとともに現場にでかけ、取材の補助作業などをやっています。インタビューをすることもありますし、映像の編集作業や投稿記事の編集作業などもやらせてもらっています。「やりたい」と言えばなんでもやらせてもらえる雰囲気ですね。勤務時間は、最初の3ヵ月間は午前9時から午後5時でしたが、今は夜10時のニュース担当になったため、午後2時半から午後11時となりました。

こちらの人たちは、働き方がうまく、あまり具合が悪くなくてもSick Offを取り、自分で健康状態を調整しているようです。休みは権利として保持し、絶対にサービス休日出勤等はしません。若い従業員が多く、プロデューサーもディレクターも30代の女性で、記者やカメラマンは20代から30代がほとんど。50代の報道部長等が一応しきってはいますが、結構自由です。社員を激励する試みも積極的で、月に1回は「○月生まれの人のための誕生会」と銘打って、社員にケーキとアイスが振舞われます。みんな和気あいあいとしているので楽しく、同年代の人が多いので話も合います。

こちらでは、何をするにも待っているだけでは誰も助けてくれません。映像編集を教えてもらおうとしても、誰も指導責任がないインターンには教えてくれないのです。つまりこちらから積極的に尋ねる態度が必要なのです。日本では「誰かが助けてくれるのが当たり前」ですが、こちらではそうではなく、周りも「何か聞かれたら助ける」というスタンスです。

こちらでは、何をするにも待っているだけでは誰も助けてくれません。映像編集を教えてもらおうとしても、誰も指導責任がないインターンには教えてくれないのです。つまりこちらから積極的に尋ねる態度が必要なのです。日本では「誰かが助けてくれるのが当たり前」ですが、こちらではそうではなく、周りも「何か聞かれたら助ける」というスタンスです。

語学については、英語で長時間雑談したり、難しい国際情勢や日本の作家の作品について話せるようになってきました。こちらに来て、I have a feeling that...(...のような気がする)、Say that again? What's that?(Pardon?の意味。こちらでPardon?は聞いたことがありません)というフレーズをよく使うようになりました。それから不安で一杯だった活動初日の終わりに女性プロデューサーにYou made it! と言われたときはうれしかったですね。研修終了後は帰国してまた報道関係の仕事につきたいと考えています。そして日本在住の日本語があまり話せない外国人にもインタビューできるバイリンガルの報道マンになりたいと思っています。

学生時代からイギリスの文化や美術に憧れていて、いつか暮らしてみたいと思っていました。派遣されたのは全校生徒54人の小さな小学校。この学校は、アートの授業に力を入れていて、地元のアーティストを訪問したり、博物館で講習を受けたりしていました。画材も驚くほど豊富。

学生時代からイギリスの文化や美術に憧れていて、いつか暮らしてみたいと思っていました。派遣されたのは全校生徒54人の小さな小学校。この学校は、アートの授業に力を入れていて、地元のアーティストを訪問したり、博物館で講習を受けたりしていました。画材も驚くほど豊富。

子供たちに鯉のぼりを作ってもらったりしながら、グラフィックデザイナーである私も、アートを楽しむ原点を見つけた気持ちでした。帰国後は、働き方についても自分なりの方針ができ、人に喜んでもらえる仕事に携わりたいと考えるように。働く場所についても日本だけでなく世界のどこへでも行ける自信がつき、ぐっと視野が広がりました。

定年退職の2年前にこのプログラムに参加することを決めました。会社員時代は、仕事を通じて社会貢献をしてきたつもりでしたが、退職するとその生きがいも消滅してしまう。そこで異文化交流という新しい道を選ぶことにしたのです。生まれて初めての海外生活は、英語もあまり自由ではありませんでしたが、伝えたいことをきちんとアピールし、わからないことをしっかり確認していけば、十分に意思疎通できました。いつも電子辞書を胸ポケットに入れていたのですが、次第にそれが有名になり、それを取り出すことを楽しみにしてくれる人もいました。

キャスパー市では、私の活動が好評で、他の小学校2校、高等学校1校、幼稚園1校からリクエストをもらって訪問しました。キャスパーマウンテンでクロスカントリースキーを楽しんだり乗馬をしたりと余暇も充実していました。また、私の活動に多くの人が関心を寄せ、新聞取材もたくさんうけました。この経験を通じて、私は大きな自信とエネルギーをいただきました。人生経験の豊富なサラリーマン卒業生にとって、異文化交流は格好の役回りかもしれませんね。

キャスパー市では、私の活動が好評で、他の小学校2校、高等学校1校、幼稚園1校からリクエストをもらって訪問しました。キャスパーマウンテンでクロスカントリースキーを楽しんだり乗馬をしたりと余暇も充実していました。また、私の活動に多くの人が関心を寄せ、新聞取材もたくさんうけました。この経験を通じて、私は大きな自信とエネルギーをいただきました。人生経験の豊富なサラリーマン卒業生にとって、異文化交流は格好の役回りかもしれませんね。